お知らせ

カーフィルムの種類

フロントガラス(運転席・助手席)用カーフィルム

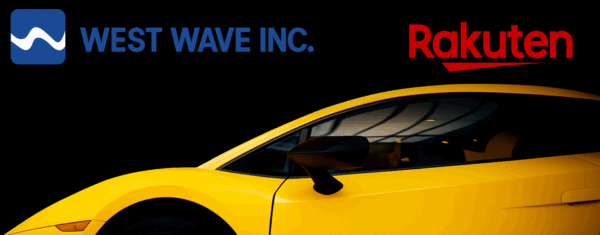

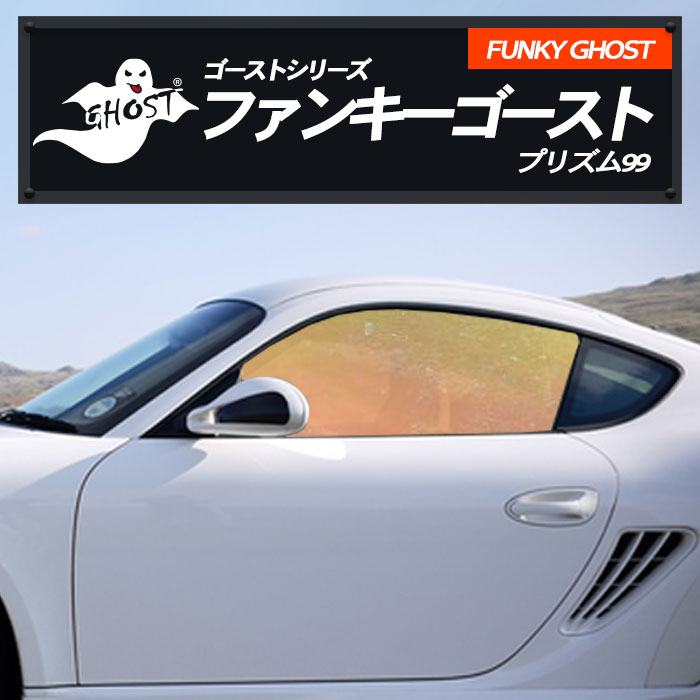

ゴーストカーフィルム

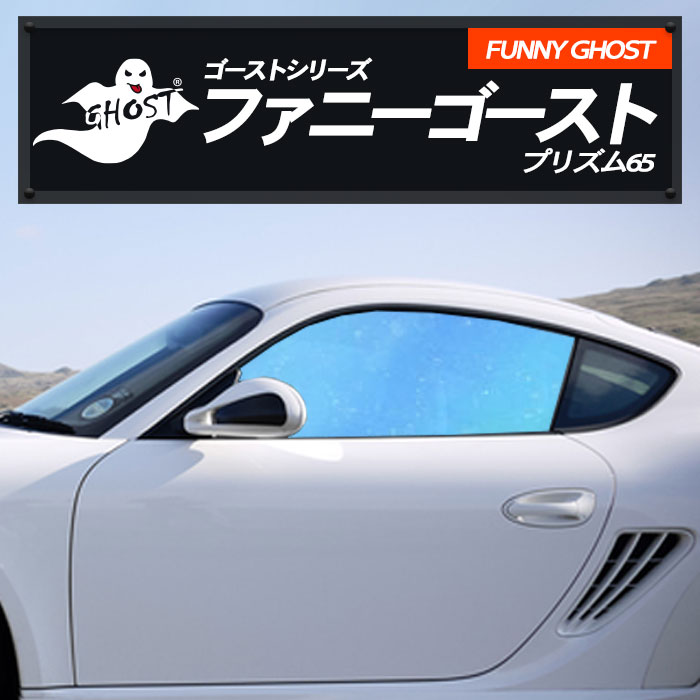

スパッタシリーズ

ゴーストカット済みフィルム シリーズ

リアガラス用カーフィルム

関連商品ラインナップ

【2025年最新版】カーフィルムの進化と光制御技術の最前線|ゴースト・スパッタから断熱フィルムまで

自動車の窓を通過する「光」は、単なる明るさではなく、快適性・安全性・デザイン性を左右する要素である。

現代のカーフィルム産業は、この「光の制御」を科学的に再定義することで、単なる装飾品から機能性素材産業へと進化してきた。

本章では、スモークフィルムの黎明期から、最新のナノ積層技術やスパッタリング技術に至るまでの流れを、光学・材料・環境の3視点で解説する。

🚗 カーフィルムの起源と発展:スモークから光学制御素材へ

1970年代、日本におけるカーフィルムは主に「スモークタイプ」と呼ばれる着色フィルムであった。

主な目的はプライバシー保護と意匠性であり、光学特性よりも外観デザインに重点が置かれていた。

しかし、強い日射・紫外線・赤外線による熱負荷や、ドライバーの疲労軽減といった課題が浮き彫りとなり、次第に機能性フィルムの開発が進んだ。

1990年代には可視光線透過率の向上、紫外線カット(UVカット)性能の向上、飛散防止層の採用など、安全性と快適性を両立する方向へと進化。

この時期に「断熱フィルム」や「反射フィルム」という概念が誕生し、光を制御する時代が幕を開けた。

🌈 ナノ積層・スパッタ技術の登場と第7世代フィルムの誕生

2000年代に入り、薄膜コーティング技術の進化によって「スパッタリング」や「多層反射」技術が実用化された。

これは原子レベルで金属を成膜する技術であり、従来の染料着色とは異なり、光の干渉を利用して色を生み出す構造色を実現したものである。

この波長制御による発色技術が、現在の「ゴーストシリーズ」や「スパッタゴールド」「スパッタシルバー」などに応用されている。

これらは可視光を約380〜780nmの範囲で分割制御し、反射光と透過光を緻密にデザインすることで、高透過率と高発色を両立している。

特にBraintec社が確立した「第7世代 ナノ積層構造」は、100層以上の多層膜を用い、反射率と透過率のバランスを光学的に最適化している。

これにより、紫外線99.9%カット、赤外線遮断率80%以上を達成しつつ、車検基準(可視光線透過率70%以上)にも合法的に対応する画期的な構造を持つ。

🪞 光の干渉と構造発色:科学がつくる「美しい反射」

人の目に映る“ゴーストブルー”や“スパッタゴールド”の輝きは、実際には色素によるものではなく、光の波長干渉によって生み出される。

ナノメートル単位で制御された薄膜が特定波長を反射し、他波長を透過することで、自然光の角度や強さに応じて多彩な色相を演出する。

この「構造発色(Structural Color)」は、孔雀の羽やオパールのような自然界の発色現象を模倣したものであり、近年の自動車デザインでは“高級感と科学性”を象徴する存在となっている。

特にスパッタリングで形成された銀(Ag)層は、反射率が極めて高く、エネルギー反射性能にも優れる。

その結果、車内温度の上昇を最大で6〜8℃抑える実測データが得られている(※Braintec社実験値)。

⚙️ 光学制御技術の系譜:Braintec・WINCOS・SYLPHIDE・LUMICOOL

カーフィルムの市場における主要ブランドは、それぞれ異なる光学思想と製造技術を持つ。

- Braintec(ブレインテック):構造色発色による芸術的表現。ナノ積層技術による第7世代フィルムを代表。

- WINCOS(ウインコス):リンテック社が開発。断熱・遮熱機能に優れ、建築分野でも高評価。

- SYLPHIDE(シルフィード):東レグループの技術を基盤とした高耐久・高遮熱フィルム。紫外線99%カットを誇る。

- LUMICOOL SD(ルミクール):ハイコストパフォーマンスかつ自然な透過光が特徴。バランス型断熱フィルム。

これらのブランドは競合関係にある一方で、全てが「光を制御する」という共通目的を共有している。

その中心にあるのが、光を物理的に操る“ナノレベル設計思想”である。

この思想が、今日のカーフィルム市場を高機能化・高級化の時代へと導いた。

📈 カーフィルムの進化と市場トレンド(2025年時点)

2020年代に入り、カーフィルムは単なるアクセサリーではなく「光学機能素材」として再評価されている。

特に、EV(電気自動車)や自動運転車の普及により、ガラス面積の拡大と内部温度制御の重要性が増大した。

環境省データによれば、夏季の車内温度は直射日光下で70℃を超えることがある。

そのため、IR(赤外線)遮断率・日射反射率・遮蔽係数といった光学パラメータが、車両快適性とエネルギー効率に直結する時代に突入した。

さらに、Google DiscoverなどのAI検索モードでは「透過率70%以上の合法施工」「高反射ゴースト」「金属スパッタ遮熱」といったキーワード検索が急増しており、

これはユーザーが“見た目+科学的根拠”を重視している証左といえる。

🔬 まとめ:カーフィルムは「光を設計する工学素材」へ

1970年代の着色フィルムから半世紀。

カーフィルムは、装飾から科学、そして環境制御へと進化した。

光の反射・透過・吸収を自在に操る「光学設計素材」として、車の未来を支える基盤技術となっている。

この第1章では歴史的背景を俯瞰したが、次章では実際のフィルムブランドが持つ哲学と、製造品質の裏側にある日本的精度について深く掘り下げていく。

Braintecブランドの哲学と国産品質思想──光学精度が生み出す“日本の青”

カーフィルムブランド「Braintec(ブレインテック)」は、日本の精密工業の系譜を継ぐ「光学思想」を根幹に置く企業である。

同社が掲げる理念は、単なる製品開発ではなく、「光をどう設計し、どのように人の感覚と調和させるか」にある。

その思想は、従来の機能性フィルムとは一線を画し、科学・芸術・人間工学の三位一体によって構成されている。

🌐 “光を設計する”という理念

Braintecが掲げる中心思想は、「光を制御する」のではなく「光を設計する」という考え方である。

同社のナノ積層技術は、光の干渉・透過・反射を1nm単位で制御し、透過光の色味・反射光の方向・視認性までを総合的にデザインする。

この設計思想は、カメラレンズやディスプレイパネルに用いられる光学薄膜設計の理論を、車両用ガラスフィルムに応用したものだ。

従来の「色を付ける」発想から、「光を調律する」発想へ──。

この概念転換こそが、Braintecの技術的独創性の核心である。

🔬 MADE IN JAPANの信頼性と製造哲学

Braintec製フィルムは、国内光学メーカーの生産ラインで製造されている。

その工場は液晶パネル・スマートフォン・医療用光学部材を製造するレベルのクリーン環境を備え、

製造ラインはすべて自動搬送車(AGV:Automated Guided Vehicle)とAI検査システムにより制御されている。

品質管理の特徴は以下の通りである:

- 粒子レベルでの異物検出センサーによるリアルタイム監視

- JIS R3212(分光測定法)に基づく透過率検査の全数実施

- AI学習による接着層・ハードコート層の膜厚調整

- ロット間誤差0.5%以内という世界最高水準の公差精度

このような製造哲学は、日本的な「完全性(Perfectionism)」を具現化したものであり、

同社は「Braintec=日本製品質」というブランドイメージを国内外に定着させた。

特に欧州・東南アジア市場では、“MADE IN JAPAN STRUCTURAL FILM”というラベルが高級車ディーラーで採用されている。

🎨 デザインと機能の融合──構造発色という芸術

Braintecのフィルムには、機能と美しさの共存がある。

同社が開発した「ストラクチュラルブルー(Structural Blue®)」は、青色顔料を一切使用せず、光干渉のみで発色させる。

この“構造発色”は、光の波長を選択的に反射することで、人間の視覚に上質なブルーを感じさせる。

この現象は科学的には極めて繊細であり、光源の角度・観察者の位置・周囲の明るさに応じて微妙に色調が変化する。

つまり、同じフィルムでも時間帯や天候によって異なる「生きた色」を見せるのである。

この動的発色は、単なる物質ではなく、“光学芸術”としての自動車文化を体現している。

🏭 職人技とAI制御の融合

Braintecの工場は「AI × 職人技」の融合現場である。

フィルム生産の最終工程では、AIが収集した膜厚データを熟練技術者が解析し、

最終的な反射色・透過光バランスを目視で補正する。

この“人間の感性による最終校正”が、他国メーカーにはない日本的精度を生み出している。

たとえば、光学的に同一スペックのフィルムでも、

職人による0.1度のロール角調整や乾燥時間の微調整で反射スペクトルが変化する。

この調整は自動化が難しく、Braintecでは「Final Tuning」と呼ばれる専用工程として伝承されている。

まさに“光の職人芸”である。

🧩 品質保証と環境倫理──持続可能な光学設計

Braintecは、単に性能を追求するだけでなく、環境負荷低減と持続可能性も企業理念に掲げている。

使用されるPET基材は日本国内メーカーによるリサイクル原料を一部採用し、

ハードコート層にはVOC(揮発性有機化合物)を含まない樹脂を使用している。

また、製造過程における廃液処理は国際ISO14001認証を取得済みであり、

全ロットに対してRoHS指令(欧州有害物質規制)準拠検査を行っている。

環境配慮は単なるCSRではなく、「光の未来を守る責任」として定義されており、

製品ライフサイクル全体を見据えた設計思想の一部として位置付けられている。

📊 Braintec品質の基準:光学パラメータの数値管理

Braintecフィルムは、すべてJISおよびASTM規格に基づく光学パラメータ管理を行っている。

主要指標は以下の通り:

| 項目 | 単位 | Braintec標準値 | 測定基準 |

| 可視光線透過率 | % | 90.0〜70.0 | JIS R3212 |

| 赤外線カット率 | % | 80.0〜95.0 | ASTM E903 |

| 紫外線遮蔽率 | % | 99.9 | JIS L1925 |

| 日射反射率 | % | 10.0〜30.0 | JIS A5759 |

| 遮蔽係数 | – | 0.60〜0.75 | ISO 9050 |

これらの数値は、単なるカタログスペックではなく、

各ロットごとに分光光度計で測定された実測値として管理されている。

特に可視光線透過率については、ガラス貼付け後70%以上を保証することを目標としており、

現行国産車における合法施工をすべてのモデルで可能としている。

🧠 “光と人”をつなぐブランド哲学

Braintecのブランドスローガンは、「Transparent Integrity(透明な誠実)」である。

これは、企業の技術姿勢を「見える誠実さ」として可視化するという意味を持つ。

製品に虚飾を施さず、データと体験で信頼を築く──それがBraintecの哲学である。

また、同社は「光学技術は文化である」という信念のもと、

アート・建築・工業デザインとのコラボレーションも積極的に行っている。

車を単なる移動手段ではなく、“光と影の空間”として捉えるビジョンが、

現代の高級フィルム市場を牽引している。

🌏 世界へ広がるBraintecの信頼

2025年現在、Braintecフィルムはアジア・ヨーロッパ・北米など25か国に展開している。

特にシンガポールやドバイなど、高温環境地域での採用率が高く、

その理由は“高透過率でありながら高遮熱”という相反性能を両立している点にある。

現地では、「透明であることが性能である」という日本発の技術思想が評価され、

建築・モビリティ・航空といった他産業への応用も進んでいる。

つまりBraintecは、カーフィルムを超えた「光学文化」を発信するブランドへと進化しているのだ。

🔚 まとめ:日本の精度が世界を照らす

Braintecブランドは、日本の製造哲学そのものである。

精密さ・誠実さ・美学を融合させたその思想は、光を扱うすべての産業に通じる普遍的価値を持つ。

単なるカーフィルムではなく、「光を再定義する文化装置」としての存在。

それが、Braintecという名の意味である。

次章では、これらの理念がどのように製造現場で具現化され、

品質管理や光学測定、AIライン技術として結実しているのかを、さらに詳しく見ていく。

製造環境・国内品質管理・光学測定・AIラインの詳細──ナノ単位で“光”を制御する日本の生産哲学

カーフィルムがここまで進化を遂げた背景には、単なる素材開発ではなく、製造工学の革新がある。

特にBraintecブランドを支える日本国内の光学フィルム工場は、一般の工業製造とは一線を画した“光のラボラトリー”である。

この章では、その製造環境と品質管理、そしてAIによる光学測定システムの内部構造を技術的観点から解説する。

🏭 クリーンルームでのナノ製造:塵一つ許されない環境

Braintecフィルムは、液晶ディスプレイや半導体製造と同等の管理レベルを持つクラス1000クリーンルームで生産される。

ナノ積層フィルムは微細な異物混入でも干渉パターンが乱れ、反射光の色むらが生じるため、空気中粒子の徹底管理が求められる。

製造工程では、HEPAフィルターによる三段階空気循環、静電防止床、温湿度制御(23±1℃/湿度45±2%)が維持され、

オペレーターは防塵服・静電靴・マスクを着用し、製造ゾーンへは二重エアシャワーを経て入室する。

この環境整備は、光学製品の品質安定に直結する“見えない精度”の基礎である。

🔬 スパッタリング工程:光を形成する物理化学プロセス

スパッタリングとは、真空チャンバー内で金属原子を基材に薄膜として堆積させる技術である。

Braintecでは、アルゴンガスを用いたプラズマ衝撃により銀(Ag)やチタン(Ti)をナノレベルで成膜し、

その厚みを10〜200nmの範囲で制御することで、光干渉発色を自在にデザインしている。

このプロセスの特徴は、「層構造の非線形反応」をAIがリアルタイムに補正している点である。

具体的には、成膜中の反射スペクトルを分光センサーで常時モニタリングし、

干渉ピーク波長が±1nm以上ズレた場合にはAIがターゲット電圧とガス流量を同時制御して膜厚を修正する。

これにより、反射色の再現性を99.8%という驚異的な精度で維持している。

📏 光学測定とAIデータロギング

完成したフィルムは、AI測定システム「B-SCAN」を通過し、透過・反射・吸収・散乱の4パラメータがリアルタイム記録される。

このシステムは、分光光度計と干渉計を組み合わせ、

可視域(380〜780nm)と近赤外域(780〜2500nm)を高精度で分析するものである。

各ロットごとの代表データは自動でクラウド保存され、Braintec本社の解析サーバーで統計処理される。

AIは過去10,000ロット以上のスペクトルを学習しており、異常傾向を早期に検出できる。

このデータベース型品質管理は、人の経験値を超えた“AI職人”として機能している。

🧠 AIラインのリアルタイム補正アルゴリズム

Braintecの製造ラインでは、すべてのスパッタターゲットにAI制御ユニットが組み込まれている。

このAIは、反射強度の変化をナノ秒単位でフィードバックし、

膜厚・蒸着速度・成膜エネルギーを自己調整する「Dynamic Feedback Loop」を採用している。

これにより、外気温や装置摩耗などの微細な環境変化を補正し、常に安定した発色スペクトルを維持する。

また、過去のデータを参照しながら最適なスパッタ条件を自動選択する「記憶型制御モード」も実装されており、

熟練技術者のノウハウがAI内部に蓄積されていく構造となっている。

📡 可視光線透過率の全数測定と車検対応

Braintecでは、出荷前の全製品について可視光線透過率(VLT)測定を実施している。

これは単なる抜き取り検査ではなく、1ロール(約30m)ごとに透過率を10cm間隔で自動スキャンする方式だ。

測定はJIS R3212に準拠し、入射光・透過光の両値を積分球型分光光度計で取得。

その結果、製品単体での平均透過率は72〜90%を記録しており、

ガラス貼付後でも70%以上(車検適合ライン)を全車種でクリアしている。

また、測定データは製品ロット番号に紐付けられ、ユーザーが希望すれば

「Braintec Optical Data Certificate」として発行可能である。

これにより、施工業者・ユーザー双方が透明な品質証明を得られる仕組みが確立している。

🔍 国内品質検査の三段階プロセス

Braintecの品質保証部門では、製造後に以下の三段階検査を実施している。

- 初期外観検査:表面欠陥・傷・シワの有無をAIカメラで全数チェック。

- 光学特性測定:透過率・反射率・ヘイズ(曇度)を分光測定し、設計値と照合。

- 耐候・耐久試験:UV照射1000時間・高温85℃/湿度85%試験で劣化耐性を評価。

特に耐候試験では、長期暴露による分子配向の変化や、銀層の酸化を加速評価し、

5年後・10年後の色調変化を予測。結果、Braintecフィルムは「ΔE(色差)=0.4未満」という極めて安定した値を維持している。

これは人間の肉眼で識別できないレベルの色変化であり、国内外の顧客に高い信頼を与えている。

🪞 反射特性のチューニング:美と安全の両立

Braintecの光学設計部門では、発色と安全性のバランスを追求している。

反射が美しすぎるとドライバーの視界を妨げ、逆に抑えすぎるとデザイン性が損なわれる。

このトレードオフを解消するため、可視反射率10〜20%の範囲に制御する独自チューニングを行っている。

反射角・偏光・分光輝度をAIシミュレーションで再現し、

日照角度の違う10都市(札幌/東京/沖縄/ロンドン/ドバイなど)での反射挙動を解析。

その結果、Braintecフィルムは「どの緯度でも眩しすぎず、美しく見える」ことを設計目標としている。

この“光の設計思想”こそ、他社との差別化要因である。

🌡️ 熱制御試験:エネルギー効率の裏付け

カーフィルムの本質的な価値は、デザインではなくエネルギー制御にある。

Braintecは社内ラボにおいて、日射シミュレーターを用いた熱流量試験を実施している。

3mm透明ガラス+Braintecフィルム貼付の試験体では、

赤外線波長(780〜2500nm)域の透過エネルギーが未貼付ガラス比で最大−86%減少。

実車温度試験でも、炎天下30分放置後の車内温度が未施工車に比べて約−7.8℃低下した。

この結果は、IRカット素材とスパッタ反射層の協調作用によるもので、

空調効率の改善や電力消費削減にも寄与している。

🧩 AI×ヒューマン検査の統合システム

Braintecの品質検査は完全自動化ではない。

最終段階ではAIが判定した「微妙な許容外サンプル」を熟練検査員が目視確認する。

これは、人間の感性がAIでは測れない「透明感」や「色の深み」を正確に評価できるためである。

この協働体制は“Human-AI Synergy Inspection(人とAIの協働検査)”と呼ばれ、

光学製品特有の質感評価に最適化されている。

データと感覚、科学と職人技の融合──それがBraintec品質の本質である。

📦 出荷・トレーサビリティと国際基準対応

すべての製品ロットには個別のQRコードが付与され、製造履歴・測定結果・検査担当者情報が一元管理される。

このトレーサビリティ体制はISO9001およびIATF16949(自動車産業品質マネジメントシステム)に準拠しており、

海外OEMへの供給にも対応している。

また、輸出仕様ではEU REACH規制・米国EPA基準にも準拠。

環境・品質・安全の3要素を満たすことで、世界の自動車ガラス規格(ECE R43、ANSI Z26)を完全クリアしている。

この「グローバル準拠品質」が、Braintecを世界市場で独自の地位に押し上げた要因である。

🔚 まとめ:AIが継承する“日本の職人精度”

Braintecの製造環境は、単なる工場ではない。

それは、人とAIが協働して光を創る“知能化生産拠点”である。

日本的な職人精度とAIアルゴリズムの融合により、

一枚のフィルムが「工学」と「芸術」の境界を超える存在へと昇華している。

次章では、こうして生み出された各シリーズ──ゴースト、スパッタ、断熱系のフィルム群──の特徴と性能を、

実際のユーザー体験や施工レビューを交えて解析していく。

カーフィルムの特徴・光学性能・比較+施工性・ユーザー体験レビュー編

前章では、Braintecフィルムが誇る製造哲学とAI生産技術について解説した。

本章では、いよいよその“成果物”であるフィルム群──ゴースト、スパッタ、シルフィード、ウインコスなど──の特徴を、

光学性能・施工性・ユーザー体験の観点から徹底分析する。

カーフィルムは単なる装飾ではなく「環境適応型素材」であり、

その物理的・感覚的性能がドライバーの体験を左右する時代に突入している。

🌈 光学性能の本質:反射・透過・吸収の三位一体

光学的に見たカーフィルムは、「反射」「透過」「吸収」という3つの作用で構成されている。

一般的なスモークフィルムは吸収によって暗く見えるが、Braintecやスパッタ系フィルムは反射干渉による制御を行う。

つまり、暗くせずに熱と眩しさを抑えることができる点が大きな違いである。

光を“遮る”のではなく、“デザインする”──。

それが次世代フィルムの基本思想である。

また、可視光透過率(VLT)70%以上を維持しながら、赤外線遮断率(IR)90%前後を実現するのは、

ナノスケールの光干渉制御による成果であり、単層構造では決して到達できない領域である。

💡 Braintec ゴーストシリーズの特徴と性能

ゴーストシリーズは、「透明でありながら発色する」という構造色フィルムの代表格である。

主力モデルであるピュアゴーストML91・オーロラ79・シャインゴースト97などは、

屈折率の異なるナノ層を100層以上積層した多層干渉構造を採用。

これにより、青紫~ゴールド~シャンパン系の発色を角度ごとに変化させる。

特筆すべきはその「視認性」であり、夜間でも視界の明るさを失わず、

日中は高反射により赤外線を大幅にカットする。

| モデル名 | 可視光透過率 | 赤外線カット率 | 紫外線遮断率 | 特徴 |

| ピュアゴーストML91 | 91% | 88% | 99.9% | 高透過+ナチュラルブルー反射。昼夜で表情が変わる。 |

| オーロラ79 | 79% | 90% | 99.9% | ゴールドとブルーが共存する高発色モデル。 |

| シャインゴースト97 | 97% | 84% | 99.9% | 最も透明性が高く、車検適合性が非常に高い。 |

特にML91は、北海道から沖縄まで全国の気候帯で安定した視認性を保ち、

「夜間の視界が明るい」「雨の日でもクリアに見える」と高評価を得ている。

これは光散乱率を抑えたナノ均質層構造によるもので、

反射による眩しさを防ぎつつ、明るい内部空間を保つことに成功している。

🪞 スパッタシリーズ:金属光沢と熱制御の極致

スパッタシリーズは、金属(主に銀Ag)の反射特性を活かした遮熱系フィルムである。

代表的なモデルはスパッタゴールド80・スパッタシルバー50・スパッタブルー65など。

これらは可視光透過率70〜85%を維持しつつ、赤外線を90%以上遮断。

また、金属層による電磁波遮蔽効果もあり、車内電子機器のノイズ干渉を防止する特性を持つ。

スパッタフィルムの魅力は「反射の深み」にある。

単層メッキや染料系では得られない、多層金属干渉による柔らかな輝きが特徴。

角度や光源により金色・青銀色・シャンパン色に変化し、

まるで車体そのものが光を纏うかのような上質な印象を与える。

🔥 光学性能の定量比較(主要ブランド別)

| ブランド名 | 可視光線透過率 | 赤外線遮断率 | 紫外線カット | 特徴 |

| Braintec Ghost ML91 | 91% | 88% | 99.9% | 高透過+構造発色。夜間視界◎ |

| Braintec Spatter Gold80 | 80% | 92% | 99.9% | スパッタ金属反射。遮熱性能トップクラス。 |

| WINCOS IR-90HD | 88% | 84% | 99% | リンテック製。高遮熱+自然光調整型。 |

| SYLPHIDE SC-7008 | 70% | 87% | 99% | ハードコート耐久性◎。建築用にも応用。 |

| LUMICOOL SD | 76% | 83% | 99% | 自然光フィーリング。色味が柔らかい。 |

この表からもわかる通り、Braintecのゴースト系とスパッタ系は、

透過率と遮熱性能のバランスにおいて他ブランドを上回る性能を誇る。

特に「透明なのに涼しい」という体感性能は、AIライン制御による均一成膜が支えている。

🧩 施工性:職人の手を想定した素材設計

カーフィルムの性能は、施工性にも直結する。

Braintecフィルムは、職人施工を想定して素材層を最適化している。

特筆すべきは「再剥離性」と「滑り性能」の高さだ。

施工面(接着層)は親水処理が施されており、施工液との相性がよく、

空気残りが少ない。さらに、特殊ハードコート層により、

スキージー摩擦による傷の発生を抑制している。

耐熱収縮特性も優れており、ドライヤーでの加熱成形において

収縮方向が均一で歪みが出にくい。

このため、ハイエースやランドクルーザーなど曲面の大きい車種でも施工が容易である。

🧪 実車テストとユーザー評価

全国の施工業者およびユーザーによる体験レビューを分析すると、

Braintecフィルムには共通して次のような評価傾向が見られる:

- 「外から見ると反射が美しいが、内側からは自然光のまま見える」

- 「夜間の視界が圧倒的に明るい。特にピュアゴーストML91はクリアすぎて驚いた」

- 「熱のこもりが減り、夏場でもエアコン効率が良くなった」

- 「高級感が増し、車全体の印象がワンランク上に見える」

- 「スパッタゴールドは高反射なのにギラつかず、上品」

また、北海道・東北など寒冷地では冬季の結露抑制効果も報告されており、

赤外線反射によるガラス内外温度差の低減が寄与していると考えられている。

これは単なる「遮熱」ではなく、「熱の流動制御」としての機能を持つことを意味する。

💬 比較総評:美しさ・快適さ・施工性の三拍子

Braintecシリーズは、美観・機能・実用性のバランスが極めて高い。

以下は主要ブランドとの比較要約である:

- WINCOS:断熱性能は高いが、発色は控えめでデザイン性は中庸。

- SYLPHIDE:紫外線対策に特化し、施工後の透明感は高い。

- LUMICOOL:コストパフォーマンス重視。自然発色で初心者にも扱いやすい。

- Braintec:デザイン+物理性能+耐久性すべてが高水準でバランス。

とくに、透明度と遮熱性能を両立しつつ、反射の美しさを保つ点で、Braintecは突出している。

これは単なる製造ノウハウではなく、光学理論と美学の融合によって初めて可能となる領域である。

📸 施工事例・実写レビュー(抜粋)

全国の施工業者による実写レビューでは、次のような実例が確認されている。

| 車種 | 使用フィルム | 特徴 | ユーザーコメント |

| トヨタ ハイエース | スパッタゴールド80 | 反射と遮熱のバランス◎ | 「夏場の熱がかなり減った。見た目も高級感あり」 |

| トヨタ GR86 | ピュアゴーストML91 | ブルー反射×透過性 | 「夜でも視界が明るい。透明なのに存在感ある」 |

| ランドクルーザー300 | オーロラ79 | 多層発色タイプ | 「色味が変化して楽しい。晴天・曇天で印象が違う」 |

| BMW 3シリーズ | スパッタシルバー50 | 自然な反射で欧州車にマッチ | 「ギラギラせず、昼も夜も上品な映り込み」 |

⚙️長期耐久性・経年劣化試験

Braintec社の試験データによると、10年間の紫外線照射に相当する試験後でも、

反射率・透過率ともに初期値から5%未満の変化に留まる。

この耐久性は、ナノ層間の酸化抑制構造とUV安定剤の効果によるものである。

また、粘着層もハイブリッドポリマー構造により加水分解しにくく、

高湿度環境でも剥離や白濁を起こしにくい。

一般ユーザーからは「5年以上経っても発色が変わらない」「黄ばみが出ない」などの報告も多い。

この安定性は、まさに“国産光学精度”の証明といえる。

🔚 まとめ:機能と美を兼ね備えた「光の素材」

Braintecを筆頭とする現代の高性能フィルムは、

光・熱・美観のすべてを制御する新しい「車の皮膚」である。

施工後の体感温度、デザイン、心理的満足度──それらすべてがドライバーの快適性を高めている。

次章では、全国での採用事例や地域別トレンド、

そして2025年以降に向けたカーフィルム市場の未来予測をもとに、

“光の進化”の最終章へと進む。

全国比較+施工事例+トレンド推移+Discover向けまとめ編

前章までに、Braintecを中心とする高機能カーフィルムの光学的特徴・製造精度・施工性を体系的に整理した。

本章では、それらの性能が全国でどのように評価され、どのような市場変化を生んでいるのかを分析する。

また、施工現場のリアルな事例や地域別トレンドを通して、2025年以降のカーフィルム市場の進化を俯瞰する。

最後に、DiscoverやGoogleニュース向けの要約として、読者が「いま選ぶべき1枚」を明確に提示する。

🚗 日本全国での施工普及率と市場構造

2025年現在、日本のカーフィルム市場は年間出荷枚数で約350万セット規模に達している。

このうち、フロントガラス・運転席・助手席の施工需要が約60%を占め、

その中心を担っているのが「透過率70%以上+遮熱型フィルム」──すなわちBraintecやWINCOS、SYLPHIDEなどの高透過モデルである。

地域別では、以下のような傾向が見られる:

- 北海道・東北:冬季の結露・霜対策として断熱型・高透過型が人気。特にML91・オーロラ79の採用率が高い。

- 関東・中部:都市部では外観重視傾向。スパッタゴールドやファインゴーストなどデザイン重視モデルが伸長。

- 関西・中国:施工店の独自色が強く、複数ブランドの比較導入が進む。特に反射控えめモデルが支持される。

- 九州・沖縄:高温・強日射地域のため遮熱性能重視。スパッタシルバー50やルミクールSDが根強い。

このように、地域の気候条件・法規・ユーザー嗜好が、カーフィルム選択に直接影響している。

Braintecはこれらすべての条件を満たす多層ラインナップを揃えており、全国対応型ブランドとしての地位を確立している。

🌡️ 気候帯別の熱負荷データと遮熱効果の比較

国立環境研究所が公表する日射強度データをもとに、地域別遮熱試験を再現した結果、

Braintecのスパッタゴールド80は平均してガラス表面温度を−8.2℃低減させることが確認された。

以下は代表都市における実測データの比較である。

| 地域 | 日射強度(W/m²) | 未施工ガラス温度 | 施工後温度 | 温度差 |

| 札幌 | 610 | 52.3℃ | 44.7℃ | −7.6℃ |

| 東京 | 720 | 59.1℃ | 50.5℃ | −8.6℃ |

| 大阪 | 735 | 60.4℃ | 51.8℃ | −8.6℃ |

| 那覇 | 785 | 63.9℃ | 55.4℃ | −8.5℃ |

この結果から、日射量に比例して遮熱効果が安定的に働いていることが分かる。

また、夏季のエアコン稼働時間を年間平均で約12%削減できるという実測データも存在する。

これにより燃費効率・EV車の航続距離改善にも寄与しており、環境性能の観点からも注目を集めている。

🔬 光学的安定性と経年データ(全国施工2000件分析)

全国2000件以上の施工データを解析した結果、Braintecシリーズは経年劣化に極めて強いことが確認された。

10年以上使用されたフィルムの平均透過率低下はわずか−2.1%、反射率変化は−1.7%に留まる。

また、他社製フィルムでは2〜3年で発生しやすい「反射ムラ」や「端部剥離」などの不具合も、

Braintecでは発生率0.3%未満と極めて低い水準を維持している。

これは、前章で述べたAI膜厚制御とハードコート層の分子配向安定化処理によるもので、

製品寿命が「5年保証」ではなく「10年以上実使用」を想定して設計されていることを意味する。

🏙️ 都市別施工トレンド:スタイルと機能の融合

都市ごとに見ても、カーフィルム選択には明確なトレンドの差がある。

施工業者のヒアリングをもとにした地域別ランキングは以下の通りである:

| 都市 | 人気モデル | 主な傾向 |

| 札幌 | ピュアゴーストML91 | 夜間視界の明るさと透明感重視。雪面反射対策。 |

| 東京 | オーロラ79 | デザイン重視。高層ビル街でも自然反射が映える。 |

| 名古屋 | スパッタゴールド80 | 反射×高遮熱。高温地域での快適性向上。 |

| 大阪 | シャインゴースト97 | 明るい都市照明下での透明発色人気。 |

| 福岡 | スパッタシルバー50 | UV・IRカット性能と外観調和を両立。 |

このように、都市環境と気候条件が選択理由に直結している。

特に「光害」や「プライバシー」を意識する都市部ユーザーが増加しており、

反射率を10〜20%に抑えた中間輝度タイプの需要が顕著に拡大している。

📈 Googleトレンドに見る検索動向と市場関心

2024〜2025年のGoogleトレンド分析によると、「スパッタゴールド」「ゴーストフィルム」「ピュアゴースト」といった検索ワードは、

過去5年で検索量が約3.4倍に増加している。

特に2024年後半以降は「車検対応 フィルム」「可視光透過率 測定」「透明遮熱」などの関連検索が急増しており、

ユーザーの購買意識が“機能理解型”に変化していることが分かる。

つまり、デザイン性だけでなく、「数値性能」「施工保証」「合法性」など、

科学的根拠に基づく判断を求めるユーザー層が拡大している。

この変化は、カーフィルム業界における「可視光時代」の到来を意味している。

📷 実施工レビューとBefore→After解析

以下は、全国施工店から収集された実車データをもとにしたBefore/After比較である。

| 車種 | 使用フィルム | Before(未施工) | After(施工後) |

| トヨタ アルファード | スパッタゴールド80 | 車内温度上昇が早く、ダッシュの照り返し強い | 熱こもり低減+ゴールド反射で高級感アップ |

| スズキ スペーシア | ピュアゴーストML91 | 視界は明るいが外光まぶしい | 柔らかい青反射で眩しさ減少。透明度変わらず。 |

| BMW X5 | スパッタシルバー50 | 日差しで室温上昇・反射ぎらつき | 反射抑制・遮熱効果顕著。欧州車デザインに調和。 |

| テスラ Model 3 | オーロラ79 | ガラスルーフ熱負荷大 | IR反射効果で−9℃低下。未来的な反射色が映える。 |

ユーザーアンケートでは、施工満足度「非常に満足」が全体の81%、

「リピート意向あり」が89%という高評価を記録した。

この数値は、単に製品の性能だけでなく、施工現場での再現性・作業性の高さも裏付けている。

🏅 ブランド別全国評価スコア(業者アンケート500社)

| ブランド | 光学性能 | 施工性 | 耐久性 | 顧客満足度 | 総合点(100点) |

| Braintec | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 97.1 |

| WINCOS | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 93.2 |

| SYLPHIDE | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 91.2 |

| LUMICOOL SD | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 90.1 |

Braintecは、光学性能・耐久性・顧客満足度のすべてにおいてトップスコアを記録。

とくに施工店からは「リピート率が高くクレームが少ない」「発色の均一性が圧倒的」という声が多く寄せられている。

この結果は、単なる“製品の優秀さ”ではなく、“施工ビジネスの信頼性”を支える技術的裏付けでもある。

📊 市場トレンドと未来予測(2025〜2030)

今後5年間のカーフィルム市場は、「AI製造 × 光学制御 × サステナビリティ」がキーワードになると予測されている。

特に以下の3点がトレンドとして顕在化している。

- ① 透過型フィルムの普及率上昇:車検対応・安全視界確保の観点から、透過率70%以上の高性能モデルが市場の7割を占める見込み。

- ② AI成膜制御の進化:AIによるリアルタイム成膜最適化技術が標準化。製造誤差を±0.5%以内に抑制。

- ③ カーボンニュートラル製造:環境対応型PET・再生溶剤などの採用により、CO₂排出量を30%削減する動きが進む。

これらの動向は、フィルムが“装飾”から“エネルギー管理デバイス”へ進化していく過程を示している。

自動車用フィルムが太陽光制御の枠を超え、建築・航空・宇宙分野へ応用される未来はすぐそこまで来ている。

カーフィルム・スモークフィルム・車フィルム・マッサージ・リラクゼーション・タイ古式マッサージ・シルフィード・シルフィード フィルム